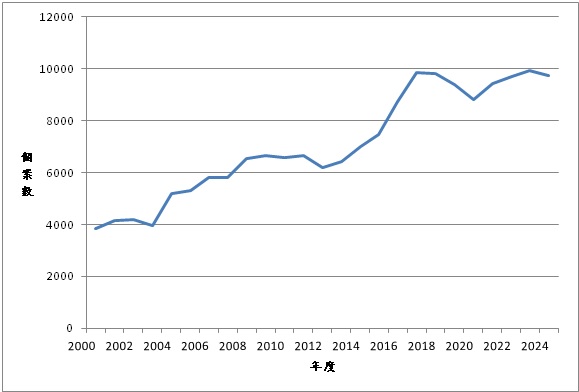

▲2000年至2024年台灣梅毒確診個案數統計。(圖/中榮埔里分院陳建仁醫事檢驗師提供)

(觀傳媒中彰投新聞)【記者石振賢/南投報導】前曾報導日本梅毒病例暴增,去年梅毒病例高達1萬4663例,創歷史新高。流行的年齡分布都很廣泛,男性以20多歲至60多歲較多,女性以10多歲至40多歲較多。感染者當中約有七成為男性。近期台灣也有相關新聞,少女染梅毒近10年暴增53倍,標題相當聳動。不過從疾病管制署的統計資料發現,由於性觀念足漸開放,自2000年起至2017年梅毒的個案數逐年攀升,自2017年至2024年維持在每年1萬件以下的情形。

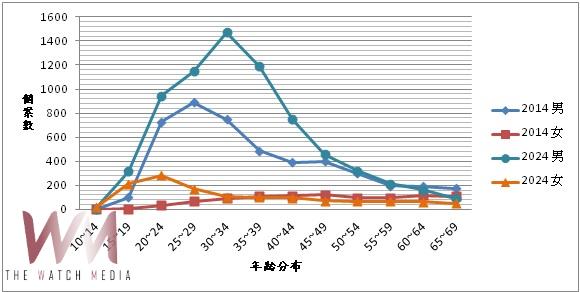

比較台灣2014年及2024年資料,女性個案數增加主要在15~29歲,男性個案數增加主要在15~44歲。在全年齡的部分,男性案件數增加約42.4%,女性案件數增加約29.6%,其中2024年案件數男女比率約3.7:1。

▲2014年與2024年台灣男女梅毒確診個案數統計圖。(圖/中榮埔里分院陳建仁醫事檢驗師提供)

梅毒致病原為梅毒螺旋菌,主要是透過性行為傳染。傷口接觸或黏膜分泌物、體液及其他分泌物(如精液、血液、陰道分泌物),都具有傳染性。不過也會透過共用針頭、針具等方式經由血液傳染。孕婦懷孕初期未接受適當治療,會透過胎盤傳染給胎兒。後天感染早期病程包括第一期及第二期梅毒。第一期典型呈現硬性下疳(堅硬、無痛、無搔癢的皮膚潰瘍),未經治療經過數週後,硬性下疳也會自動癒合消失,但病情會越來越嚴重。會出現全身性症狀,包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕,或有肌肉及關節疼痛的現象。在第二期中會出現經常遍布到手掌與腳掌的廣泛紅疹,全身性淋巴腺腫也是常見症狀。接下來會進入無臨床症狀的時期,但體內仍然有梅毒螺旋菌存在,對身體組織器官仍有破壞性。通常發生於感染後3到7年甚至更久,會進入到第三期梅毒,主要症狀為「梅毒腫」,往往是軟質、持續發炎的肉瘤組織,大小則不斷變動,容易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織。「心臟血管性梅毒」其病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等。「神經性梅毒」引起腦性、週邊神經性及腦脊髓性病變或導致全身癱瘓。梅毒經診斷治療後無法終生免疫,如有曝觸將再度感染發病。

常見篩檢方法為梅毒反應素試驗(Rapid plasma Reagin,RPR),透過檢驗體內病原體被破壞後釋出類脂物質(lipoidal),刺激宿主免疫系統所產生的非特異性抗體,或稱之為反應素(reagin),透過碳顆粒上結合心磷脂(cardiolipin)進行檢驗,常當作梅毒快速篩檢方法及治療之指標。當RPR為陽性反應後再進行梅毒螺旋菌膠體凝集試驗(Treponema pallidum Particle Agglutination,TPPA)的確認試驗,將專一性抗原附著在gelatin顆粒來進行偵測,陽性的患者,大部分終其一生都會維持陽性,僅少數人可能會消失。

預防性病最有效方法就是安全的性行為,全程使用保險套。避免有感染的風險行為包含與人共用衛生物品、共用針具以及多重性伴侶。曾有感染的風險行為應定期接受性病篩檢。若發現感染,應告知性伴侶並接受治療,也能避免自己

再被性伴侶傳染。若有相關疑問可洽詢臺中榮總埔里分院感染科門診,病理檢驗科可提供相關的檢驗服務。