(觀傳媒雲嘉南新聞)【記者洪佳伶/雲林報導】文化部文化資產局與雲林縣北港鎮公所共同辦理「繡Show笨港學員成果展」,27日在北港登記所(北港遊客中心)百年歷史建築內溫馨展出。本次展覽集結20件作品,創作者涵蓋鎮內模範家庭、北港飛龍團成員與北港鎮公所團隊,題材多元,刻畫北港人的韌性與淳厚情感,不僅展現刺繡技藝,也將地方生活的故事情感繡入布面,成為百年大龍旗文化再現的重要序曲。

文化部文化資產局局長陳濟民表示,北港是一座深具文化底蘊的城鎮,本次工作坊與展覽不僅是工藝教學,更是文化再定位的契機,透過一針一線凝聚地方認同與共同榮耀感。北港飛龍團作為日治時期北港媽祖遶境的重要藝陣,承載著地方信仰,其代表性的「北港飛龍團大龍旗」於1929年首次公開亮相迄今,已近百年。2014年起由文化部年經文化部指定為國家「重要古物」,成為臺灣首件被指定為重要古物的陣頭織品文物。大龍旗金蔥的光芒象徵北港人的虔誠與團結,也成為本次刺繡課程的重要創作靈感來源。大龍旗即將迎來百年,文化資產局正在規劃展覽,未來將朝向三地聯展方式辦理。而這次展覽的作品,與每一位學員的生命歷程緊密連結,每一件作品都讓人感動。

雲林縣北港鎮公所鎮長蕭美文表示,大龍旗是北港很珍貴的重要古物,公所希望透過這次舉辦的成果展讓大家知道大龍旗的歷史意義,為迎接大龍旗回歸北港做準備,期待龍旗重現在大家面前的一刻,所以公所團隊很用心的協助活動及影片紀錄,就是希望大家一起重視這份珍貴的媽祖信仰與大龍旗精神。未來我們會繼續和文化部文化資產局合作,推動大龍旗百年特展、推廣刺繡技藝,讓刺繡成為北港文化的新語言。

開幕式由北港新龍團率先演出,重現百年前飛龍的神采。新龍團為百年歷史的北港飛龍團延伸團隊。此次工作坊與成果展以「北港飛龍團大龍旗」為精神核心,將臺灣漢人傳統刺繡結合文物保存理念,特別邀請北港模範父母家庭與子女共同參與。學員從零基礎開始,歷經4堂課、12小時的刺繡基礎技法訓練,課後更不分晝夜努力刺繡,最終完成屬於自己的作品與故事。

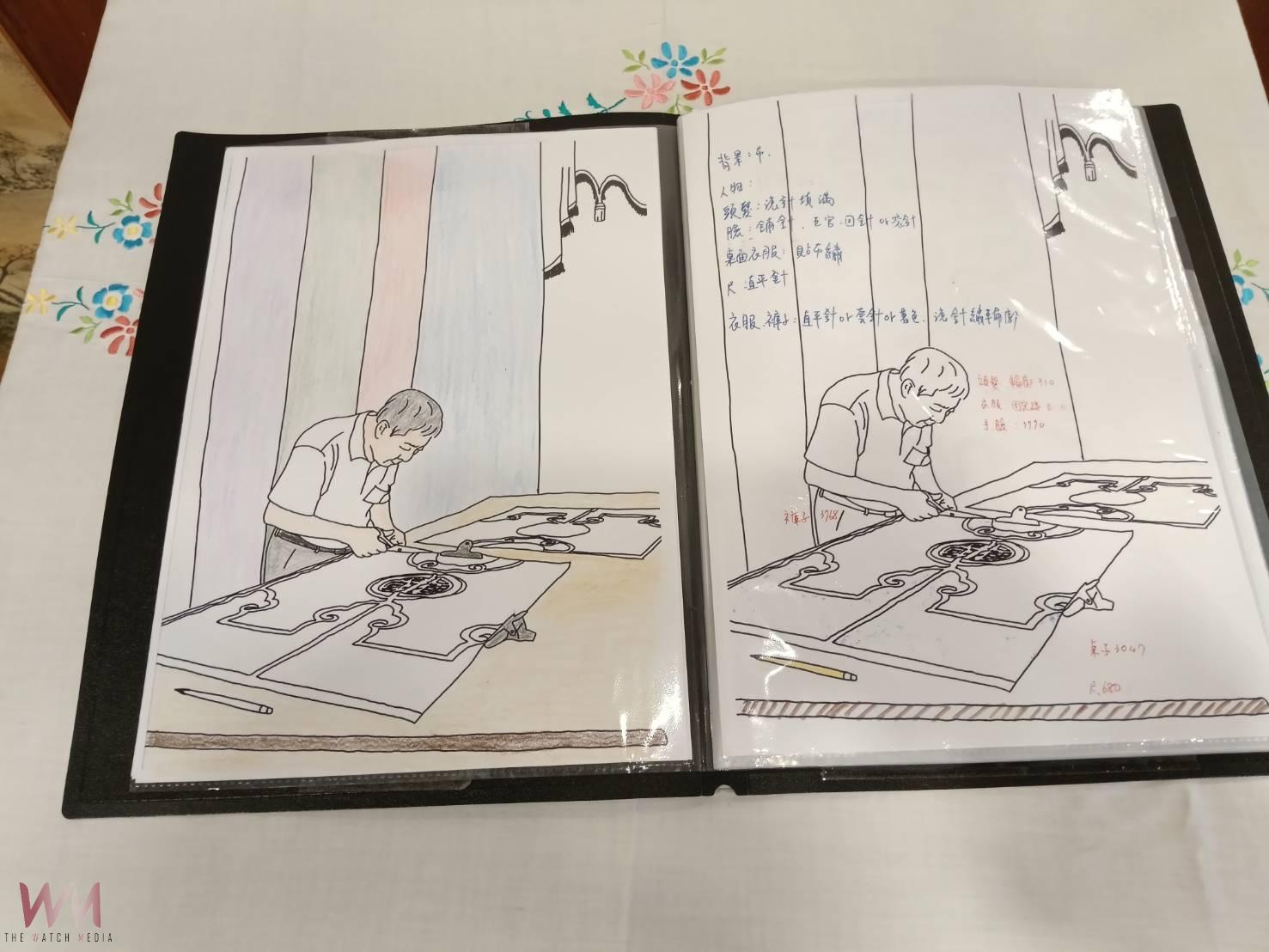

臺灣傳統刺繡百年來發展出數十種織法,北港飛龍團大龍旗這件重要古物蘊含其中二十六種,展現深厚技巧與獨特美學。今年研習課程由文化部文化資產局特邀全球刺繡研習中心專家曾詩涵老師授課,共展出20件作品,傳承大龍旗刺繡技法,風格各異,串聯出屬於北港的多重記憶。這些作品未來也將陪同「大龍旗百年特展」共同展出,為北港文化再添亮麗一頁。

北港飛龍團總務委員吳登興表示,百年大龍旗的故事不只是物件保存,更是信仰與文化的延續。他親自參與課程,繡出《兒時一觸,緣結一生》超迷你大龍旗作品,重現年幼初見大龍旗的感動,也把第一份文化回憶化為刺繡創作的原點。

刺繡老師為每位學員量身設計圖稿,學員利用工作空檔、休憩時間、夜深人靜時埋首刺繡,將北港的百工百業、生活記憶與信仰故事細緻地繡入作品當中。這些作品中蘊含許多真實而動人的家族故事,例如:姊姊為擔任清潔隊員的弟弟繡出「環境守護者」,記錄他在遶境後默默清掃的身影;大女兒為模範母親完成「工地的女兒」,回望母親在工地與生活之間奔走的堅毅;近九十歲的昭香阿嬤則以微弱的視力,繡出年輕時修補龍皮古物的記憶,用一生的經驗重新描繪信仰的重量。作品亦呈現在地小吃攤的辛勞、醬菜工廠的徹夜忙碌、北港街景的溫柔面貌,以及學員們向大龍旗致敬的真情。每件作品都是一個家庭的生命片段,也是北港土地最深情的故事與記憶。