(觀傳媒雲嘉南新聞)【記者洪佳伶/雲林報導】邁入第19年的「雲林國際農業機械暨資材展」,已成為全台歷史最悠久、規模最大的專業農業展覽,每年吸引國內外頂尖廠商熱烈參與。今年展覽期間自10月25日起一連三日,於虎尾高鐵特定區盛大舉行,展出規模再創新高,展覽內容涵蓋低碳排曳引機、碳匯農機、智慧監控溫網室、電動化農機、綠色能源應用及建設機械等多元主題,展現從生產到環境永續的全方位農業解決方案。

張麗善縣長指出,面對極端氣候加劇、農業高齡化以及缺工的情形,農業必須以科技化、智慧化的方式持續升級,才能在極端氣候挑戰中保持競爭力。雲林縣政府長期推動「智慧農業」與「永續淨零」雙主軸政策,結合農業部與產業界的力量,推廣智慧型農業發展,朝向環境永續發展的方向邁進。

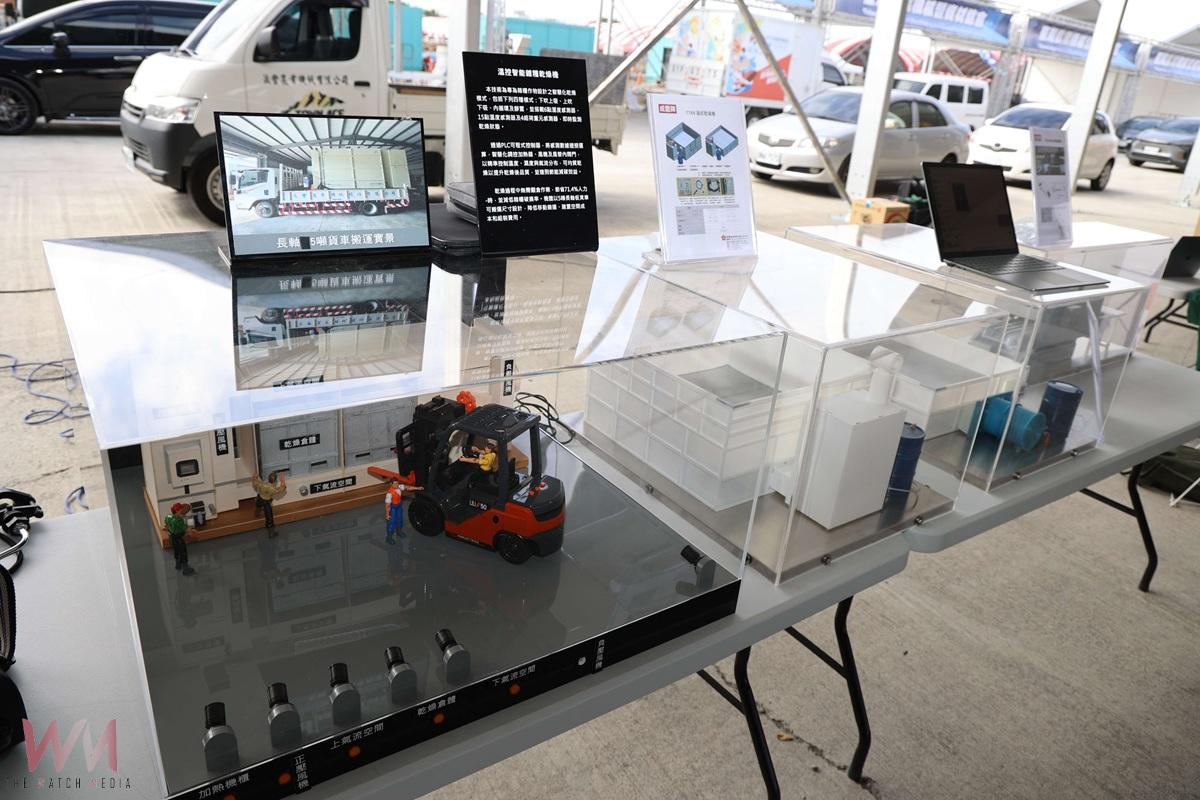

縣長張麗善表示,農業的未來就在科技,農業的希望就在青年農民身上。為了實現永續農業的願景,縣府積極推動智慧農業政策,導入電動農機、機械化種植與採收系統、智慧溫室管理、無人機與智慧灌溉等科技應用,不僅能有效提升生產效率、減少勞動負擔,更能以數據化管理應對極端氣候挑戰,致力吸引年輕世代返鄉投入農業,成為新一代的科技農民,為雲林創造農業新價值。

張麗善縣長強調,雲林不僅是台灣的糧倉,更是智慧農業的實踐基地。雲林縣每一年隆重辦理農業機械暨資材展,透過展覽,探索未來農業無限可能的機會,激發產業靈感,提供民眾交流平台。增加交易量也吸引更多全國各地農民長輩都前來見證農業發展,為農業未來寫下更好歷史。

農業部農糧署副署長陳啟榮表示,「雲林國際農業機械暨資材展」是台灣很重要的展會,台灣農業跟農民朋友有非常厲害的耕耘技術,但現今都普遍面臨缺工問題,為此,農業部特別推動農業機械中程計畫,從106年開始大力推動農業機械以來,每年對於農機補助,從以往年度經費大概只有3000萬左右,到現在1年都有1、20億元補助經費投入;從106年到113年累計已經投入超過70億元,補助農民購買的農機台數超過22萬台,受益的農民超過20萬人,以機械化取代人力,才能有效來解決農業缺工問題。

農糧署這些年推動農業機械包括智慧化跟電動化已有很好成果,目前農業機械三成都是電動農機。本屆「雲林國際農業機械暨資材展」,特別有引進生物性跟安全性資材,扣合現今對淨零永續觀念重視,讓永續資材可以更廣泛被農民使用。例如這幾年引進可分解抑草蓆,幫助農友減少除草勞動力外,抑草蓆分解後還可作為肥分,增進土壤肥力。

臺灣農業機械暨資材協會理事長林裕國表示,廠商要發揮智慧,開創前所未有智慧農業機械,更加擴展功能。為協助農民省工省力甚至於無人化,永續經營農業,協會正在朝向與各方面領域產官學研共同合為一體,希望幫助農民耕作外,還能種出好品質,輔導協助在地化也能夠接地氣,讓每一個青農也好,農友、農民也好,達到先進農業AI化。

台灣農業設施協會理事長蔡致榮也說,透過量測精準管理、利用設施建構堅強農業實力,它可以溫藏、可以抗災,對抗氣候變遷。針對此次展區規劃,首先在抗災設施搭建及智慧技術,邀請四廠家搭建各式各樣溫室,讓農民體驗整個栽培模式,也呈現AIoT環控,精準控制的智慧農業。第二部分是精準性、高效性資材,包括耐腐蝕鋼材、多功能性的塑膠布。第三是營養精準管理跟投入部分,藉由精準計算,對於土壤比如說替代性介質、顆粒性肥料精準給肥,還有基本多功能生物製劑,也都在這一區域呈現。歡迎農民來到各個展區,逐一交流多認識可以利用工具,相信用於農業生產可以獲得很大幫助。

台灣建設機械協會理事長張振益指出,建設機械用於農事工作結合農業,可以達到事半功好幾倍,邀請大家來參觀2025「雲林國際農業機械暨資材展」。

雲林縣政府農業處長魏勝德指出,雲林國際農機展自創辦以來,每年都是產業界關注的焦點,2024年吸引超過66萬參觀人潮、現場交易金額達7億元以上,今年展覽規模再創新高,展現雲林推動永續農業的決心與成果。另外,活動現場並設有免費接駁專車,往返高鐵雲林站與展覽會場,方便民眾參觀。

今「2025第19屆雲林國際農業機械暨資材展」展前記者會,張麗善縣長、農業部農糧署副署長陳啓榮、縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、縣議員黃美瑤、虎尾鎮長林嘉弘、臺灣農業機械暨資材協會理事長林裕國、台灣農業設施協會理事長蔡致榮、台灣建設機械協會理事長張振益等誠摯邀請全國農友、民眾與國際業界人士共襄盛舉,一同見證台灣智慧農業的前瞻發展,攜手推動台灣農業邁向永續、低碳與國際化的新紀元。